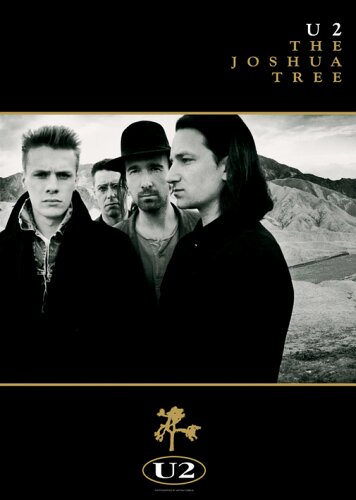

“The two Americas”, “Desert songs”, questi erano i titoli provvisori, prima che la band scegliesse di chiamare il quinto album “The Joshua Tree”. La pianta grassa, appunto l’albero di Giosuè, che campeggia nell’artwork del disco, come disse Niall Stokes, famoso giornalista musicale, rappresenta la speranza, la vita, che si può trovare anche in un posto inospitale come il deserto.

Riferimenti a questa speranza nel disco si possono trovare in “In God’s Country” dove Bono canta “We need new dreams tonight” e l’America diventa “la terra promessa” , “Still Haven’t Found” che si presenta come un’incessante ricerca di “qualcosa che non si è ancora trovato” . Il disco tratta anche temi personali, come la dipendenza dalla droga in “Running To Stand Still”, il ricordo per un amico scomparso in “One Tree Hill” ed il lato oscuro dell’ America (da qua il possibile titolo “The Two Americas”) in “Bullet The Blue Sky” e “Mothers Of The Disappeared”. “Exit” parla di un possibile suicidio/omicidio, con liriche che furono ispirate dalla lettura di autori come Raymond Carver e Norman Mailer. Disagi sociali, come quello dei minatori, vengono raccontati in “Red Hill Mining Town” (unica canzone del disco che non verrà eseguita nell’omonimo tour).

“The Joshua Tree” ed il relativo tour hanno consegnato gli U2 alla storia ed alla fama (basti ricordare la cover sul prestigioso magazine “Time” e la fiaccola olimpica accesa durante la loro esibizione al Memorial Coliseum a Los Angeles), per questo ci sembra giusto celebrare il venticinquesimo anniversario dell’uscita di questo disco. Vi lasciamo quindi ad un bellissimo articolo scritto per l’occasione dal nostro sorcio (valerio) che parla di quali fossero le necessità da parte della band di arrivare ad un disco “americano” attraverso un’analisi di influenze e riferimenti, tenendo in cosiderazione anche la matrice “europea” del disco.

Grazie Valerio

E’ abbastanza ostico accingersi a scrivere qualcosa su The Joshua Tree senza tener conto che quasi certamente si finirà col ripetere qualcosa che qualcuno avrà già detto o scritto in questi ultimi venticinque anni. Parliamo, del resto, di un vero e proprio patrimonio della memoria collettiva, di un’opera che travalica il suo stesso ambito di pertinenza – la musica – per andare ad investire la sfera più ampia del costume.

Una delle prime riflessioni suggerite oggi dall’ascolto di questo album concerne direttamente un aspetto che, a mio modo di vedere, può essere considerato tra i più sorprendenti della loro parabola intesa in senso generale, vale a dire la rapidità con la quale si guadagnarono un consenso così diffuso e trasversale e una considerazione così elevata anche presso certi ambienti solitamente poco propensi a concedere credito a chi non è uscito dal conservatorio o studiato presso qualche esclusiva scuola d’arte. E questo è a dir poco miracoloso per una band la cui fama si era andata edificando non certo sulla base di particolari abilità tecniche o sul pregresso apprendimento accademico di nozioni teoriche in fatto di metrica e composizione, ma unicamente sull’epicità della propria ispirazione, sull’intensità delle proprie esibizioni live, sulla potenza delle proprie parole.

Il tutto in aggiunta a una provenienza geografica – quella Dublino capitale di una Irlanda all’epoca ancora periferia della grande industria discografica – che pochi avrebbero osato esibire tanto fieramente sul proprio biglietto da visita.

Del resto, perlomeno lungo tutto l’arco dei primi vent’anni della loro carriera, gli U2 rappresentarono sempre quella che suol dirsi un’ eccezione a fronte del pensiero dominante. Un’ eccezione a tutto tondo.

Frank Sinatra disse una volta che gli U2 erano secondo lui la band peggio vestita che avesse mai conosciuto. Chissà se nel profondo dei loro animi essi andassero davvero orgogliosi di tale etichetta o se piuttosto la boutade di The Voice possa essere stata, pure quella, una delle tante molle che qualche anno più tardi avrebbero scatenato nella band lo stimolo allo shopping compulsivo per le vie della nuova Berlino. Sta di fatto però che, all’epoca, di restyling ancora non si parlasse e che agli U2 importasse veramente poco del proprio abbigliamento, così come della propria immagine in generale, in un decennio in cui l’apparenza sembrava davvero essere tutto. E la stessa concezione apparteneva anche a tutti coloro i quali ne affollavano i concerti, quegli adepti devoti che nella band irlandese vedevano non icone dello showbiz ma, al contrario, un’entità ideale, quasi metafisica, una fede incrollabile, monolitica, indistruttibile.

E l’albero di Giosuè era un’immagine di rara potenza che come poche riusciva nell’intento di simboleggiare tutto questo. Con le sue radici forti e nerborute esso era infatti in grado di crescere a dispetto delle condizioni più avverse rappresentate dal quel terreno arido, secco, desertico nel quale riusciva comunque a sopravvivere. Era il punto fermo in mezzo alle incertezze, lo scoglio cui aggrapparsi in un mondo di inganni e di bugie, la verità al cospetto di una realtà fittizia ed ingannevole. Esso venne così ad assumere una valenza quasi biblica che troverà poi conferma nei molti riferimenti alle Sacre Scritture presenti nei testi del disco.

Tuttavia, nonostante l’universalità di certi valori da esso rappresentati, per la band di Bono si rese ugualmente necessario un lungo viaggio per andare a cercarlo, un viaggio che ebbe come approdo l’America, terra delle opportunità.

Ci si è spesso chiesti da cosa nascesse tanta urgenza di rivalutare la tradizione musicale americana da parte di una band che in quanto a radici avrebbe avuto di che studiare per una vita anche solo limitandosi al suo stesso Paese di origine. Cosa mai avrebbe dovuto importargliene di folk a stelle strisce a musicisti la cui culla era stata la terra della musica celtica e che avevano avuto l’onore di condividere i natali con gente del calibro di Van Morrison, Rory Gallagher, Clannad e Thin Lizzy. E, soprattutto, cosa mai avrebbero potuto aggiungere di originale agli annali una volta appurato che avessero imparato bene la lezione.

Eppure c’era qualcosa di quel Paese che li attraeva immensamente, fin da quando vi misero piede per la prima volta, nel dicembre del 1980. Per certi versi, si sentivano americani dentro, vedevano riflesse in loro le mille contraddizioni di quella terra che consideravano quasi come un’ entità astratta e con cui sentivano di condividerne in larga parte l’essenza. Il risultato fu quindi un album che, fin nell’intento, a quella terra voleva essere un omaggio, ossequiandone con reverenza i miti ma, al tempo stesso, scrutandone i meandri più oscuri con occhio critico e distaccato.

E questo, oltre ai testi, influenzò anche l’approccio che ebbero nell’apprestarsi a realizzarlo.

Un approccio che muoveva dalla necessità, in primo luogo, di scrivere un disco che fosse “di canzoni”. Anche a costo di autolimitarsi. Se The Unforgettable Fire era stato – per dirla con loro – un disco “impressionista”, dove ogni singolo brano era una pennellata dai contorni sfumati che assumeva un senso compiuto solo nell’ambito del contesto generale, The Joshua Tree avrebbe dovuto essere un lavoro per certi versi molto più “cubista”. Se in The Unforgettable Fire il mood di ogni brano riusciva a penetrare l’anima solo se inquadrato nella complessità dell’opera, assumendo pieno significato solo in ragione di una trama che faceva da collante, in The Joshua Tree ogni pezzo avrebbe dovuto godere di luce propria e possedere, in ragione di ciò, le stigmate della potenziale hit. Dal primo all’ultimo. Il lato B, insomma, doveva essere – anche “radiofonicamente” – all’altezza del lato A.

A tal riguardo mi torna in mente un curioso aneddoto di carattere personale. Conobbi gli U2 a nove anni, grazie a mio padre, che nel 1987 acquistò una copia pirata in cassetta di The Joshua Tree.

Il caso malauguratamente volle che questa avesse le etichette scambiate, per cui sul lato A era incollata l’etichetta del lato B e viceversa. Mio padre apparteneva a quella corrente di pensiero – retaggio dei vecchi 45 giri – secondo cui il più delle volte sul lato A erano contenute le canzoni più belle e sul lato B i riempitivi. Secondo una sua personale costruzione mentale, lui estendeva questa teoria anche ai 33 giri e la conclusione era che – probabilmente più per pigrizia che altro – tanto valeva ascoltare solo il lato A pure di quelli. Al termine, si tornava indietro e si ricominciava daccapo nel più completo disinteresse di quanto fosse inciso dietro. Ebbene, quel disco divenne per lui un’ autentica pietra miliare pur avendone sempre e solo ascoltato una facciata, senza sospettare minimamente che dall’altra parte c’erano pezzi come Where The Streets Have No Name o Running To Stand Still. Conseguentemente, anche io rimasi per anni fermo a quelle prime sei canzoni. Tra l’altro, curioso il fatto che le prime parole di Bono che ascoltai furono “from father to son”, che era poi anche il modo in cui gli U2 erano arrivati a me.

Tornando al disco, non v’è dubbio che una bella fetta di appassionati rock era rimasta orfana, a partire circa dalla metà degli Anni Ottanta, di una delle band più trasversali che la Storia del rock ricordi: i Police. Trasversali perchè furono capaci di unire due estremi apparentemente inconciliabili tra loro: l’interesse del pubblico più rude e popolare poco avvezzo alle raffinatezze stilistiche, da una parte, e quello dei cultori di certe qualità virtuosistiche tipiche della scuola jazzistica, dall’altra.

Gli U2 intercettarono proprio quel target di ascoltatori riuscendo a colmare il gap tecnico che li separava dal trio Sting-Copeland-Summers in primo luogo con un’abilità compositiva assolutamente fuori dal comune e poi con l’apporto di una cabina di produzione di grandissimo spessore formata da Brian Eno e Daniel Lanois, coi quali avevano iniziato una proficua collaborazione già a partire dal 1984.

Ma l’intreccio con il trio londinese non si esaurisce certo con l’ideale passaggio di testimone di cui sopra, se è vero che una certa linea di continuità è riscontrabile anche in un brano come With Or Without You, costruito interamente – allo stesso modo di quella Every Breath You Take della quale rievoca anche il mood – sul pulsare della sezione ritmica.

Non solo Police però, com’è ovvio. Perchè se è vero che si inizia a parlare di U2 in termini di assorbimento di altre sonorità solo a partire da quel Achtung Baby figlio (anche) dell’influenza esercitata dalla madchester scene capeggiata da Stone Roses e Happy Mondays, è pur vero che un album della consistenza di The Joshua Tree non può certo essere relegato alla categoria delle “opere senza antenati”, nè completamente decontestualizzato rispetto alla scena ad esso contemporanea e agli ascolti cui i componenti la band si dedicavano in quel periodo.

The Joshua Tree rappresentò infatti, come detto, il primo vero tentativo della band di confrontarsi con la cultura musicale americana e quindi col blues dei vari Bo Diddley, Muddy Waters, Buddy Guy B.B. King e Jimy Hendrix, col folk di Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan e Neil Young, col roots-rock di Bruce Springsteen e Tom Petty, col gospel, col country. Ma anche con le nevrosi metropolitane di Lou Reed e dei Velvet Underground, ad esempio.

Gli U2, al pari di molte altre band non americane di quel periodo (Cure, Dire Straits, Echo & The Bunnymen, Depeche Mode, Simple Minds, INXS) stavano cercando di costruirsi uno zoccolo duro di appassionati anche sull’altra sponda dell’Atlantico. Che non volessero restare ancorati al recinto della new-wave, del resto, apparve chiaro fin dall’inizio. Il certosino lavorìo svolto nella prima metà del decennio iniziava a dare i suoi frutti ma serviva ancora l’ultimo scatto, la definitiva consacrazione.

Gli U2 scelsero di perseguire questo fine cercando – in parte furbescamente – di ingraziarsi il pubblico USA facendo appello a quelle radici condivise in cui esso si sarebbe sicuramente potuto riconoscere, pungolando in tal modo quel mai sopìto senso patriottico che da sempre anima il popolo americano.

Americani che di riflesso adoravano gli U2 proprio perchè, tra le altre cose, questi gli ricordavano quanto grande fosse la loro terra.

Non per questo bisogna però tralasciare la matrice mitteleuropea del disco. The Joshua Tree risente infatti, seppur in misura un pò minore, di certi influssi più ascrivibili alla tradizione del Vecchio Continente. Detto di With Or Without You, come non erigere, per esempio, Exit a episodio più dark-wave che gli U2 avessero mai realizzato fino ad allora – inaugurando, tra l’altro, un filone che comprenderà poi gli altri due pezzi “gemelli” Dirty Day e New York. Oppure come non menzionare quella Mothers Of The Disappeared sorta di canto funebre la cui parte introduttiva è caratterizzata da loop di percussioni e sintetizzatori che gli conferiscono echi riconducibili addirittura al kraut-rock dei primi Anni Settanta.

E poi vi sono altri episodi assai fuori dagli schemi, come One Tree Hill che con la sua ritmica tribale volge lo sguardo addirittura verso il continente africano anticipando certe digressioni che saranno poi all’ordine del giorno in Achtung Baby.

The Joshua Tree fu un enorme successo anche dal punto di vista commerciale ma è quantomeno singolare il fatto che il loro disco più venduto sia anche quello che forse racconta meno di loro stessi. Se lo si guarda infatti alla luce di quanto realizzato successivamente, si potrebbe dire che la parentesi “americana” sia stata per loro nient’altro che una delle tante maschere indossate nel corso della loro più che trentennale carriera. Quelli erano i veri U2 né più né meno di quanto non lo fossero quelli di ZOO TV. Anzi, probabilmente di Bono raccontavano più cinque minuti di un qualsiasi monologo di MacPhisto che le analisi di tutti i testi di The Joshua Tree messe assieme. Però all’epoca nessuno lo sapeva, nemmeno loro. Impegnati come erano a studiarla, sarebbe servito ancora del tempo prima che si mettessero a scriverla loro la Storia.

The Joshua Tree, come sappiamo, cedette presto il passo a una fase tutta nuova. Per anni avrebbero cercato di allontanarsi da quell’immagine di sé, decostruendo il Mito dalle sue stesse fondamenta (salvo poi recuperarlo quando si rese necessaria una politica di “monetizzazione del marchio”). Ciononostante le canzoni in esso contenute resistettero ugualmente anche agli scossoni più violenti di quella fase “acida” immediatamente successiva, continuando imperterrite a rappresentare delle certezze in tema di scalette. Forse gli U2 l’ albero di Giosuè non l’avevano mai veramente rinnegato, c’era sempre qualcosa cui aggrapparsi nei momenti d’ incertezza.

C’era un filo sottile che univa la vecchia fase con la nuova e sembrava non interrompersi mai.

Anni dopo ascoltai per caso Zooropa e pure lì c’era un verso che diceva “from father to son…”. Era strano perchè a prima vista non sembrava certo uno di quei dischi che si sarebbe mai detto parlasse di padri e figli. Eppure era così. E allora sembrò come se nulla fosse mai cambiato. E allora quel benedetto filo potevamo davvero riavvolgerlo e tornare indietro ogni volta che volevamo, riprendere in mano The Joshua Tree e riascoltarlo come se il tempo non fosse mai passato.

Ovviamente partendo dal lato A. Che poi era il lato B.

sorcio (valerio)